21. Mai 2025 | Internationale und regionale Arbeitsmärkte

Die starke Aufwertung des Franken zeigte deutliche Effekte auf den Arbeits- und Ausbildungsmarkt in der deutschen Grenzregion zur Schweiz

Das Freizügigkeitsabkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und der Schweiz, das 1999 unterzeichnet und 2002 verabschiedet wurde, erleichterte deutlich den Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt für deutsche Staatsangehörige. Das Abkommen sah eine schrittweise Öffnung vor: Seit 2004 ist der Arbeitsmarkt in der deutsch-schweizerischen Grenzregion für Grenzgängerinnen und Grenzgänger beider Seiten uneingeschränkt zugänglich. Und seit 2007 gilt dies für den gesamten Arbeitsmarkt in der Schweiz.

Der Schweizer Arbeitsmarkt stellt eine attraktive Alternative für viele Beschäftigte in den deutschen Grenzregionen dar. Dank der Nähe zur Schweiz sind die Pendelkosten gering. Zugleich ist das Lohnniveau deutlich höher als in Deutschland. Nach der Arbeitskostenerhebung (LCS) von Eurostat aus dem Jahr 2012 lagen die durchschnittlichen nominalen Stundenlöhne in der Schweiz um etwa 67,9 Prozent über denen in Deutschland. Gleichzeitig sind die Lebenshaltungskosten in Deutschland deutlich niedriger. Es ist demnach besonders lukrativ, in der Schweiz zu arbeiten und in Deutschland zu leben.

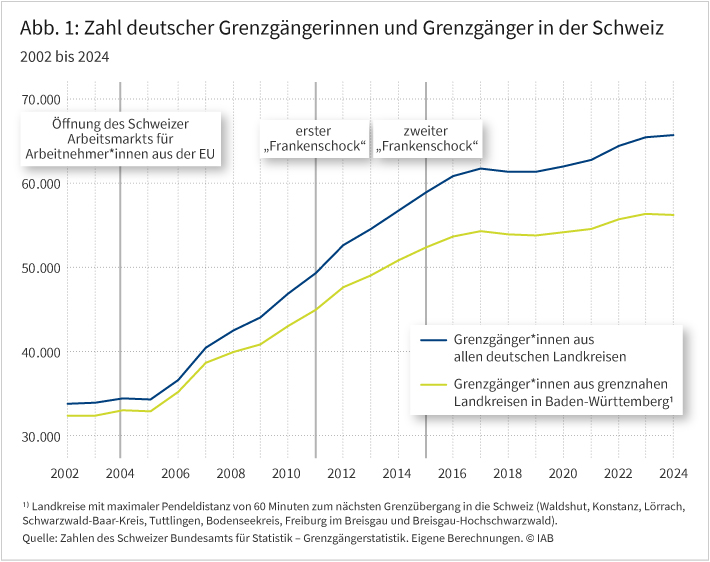

Die Zahl der deutschen Grenzgängerinnen und Grenzgänger in der Schweiz hat sich zwischen 2002 und 2024 fast verdoppelt

In der Folge stieg die Zahl deutscher Grenzgängerinnen und Grenzgänger in die Schweiz seit 2002 stark an: Waren es 2004 noch etwa 34.000, so hatte sich ihre Zahl 2024 mit knapp 66.000 nahezu verdoppelt (siehe Abbildung 1). Die Zahl der Schweizer Grenzgängerinnen und Grenzgänger in Deutschland ist dagegen nahezu verschwindend gering. So bezifferten Tanja Buch und andere deren Zahl im IAB-Kurzbericht 9/2020 für das Jahr 2019 auf nur rund 700.

Im Folgenden liegt der Schwerpunkt auf den Regionen Baden-Württembergs, die an die Schweiz grenzen. Hierbei werden die Landkreise betrachtet, aus denen man mit dem Auto innerhalb von maximal einer Stunde den nächsten Grenzübergang zur Schweiz erreichen kann. Dies umfasst die Kreise Waldshut, Konstanz, Lörrach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen, Bodenseekreis, Freiburg im Breisgau und Breisgau-Hochschwarzwald. Im Jahr 2024 stammten über 85 Prozent der deutschen Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus diesen Kreisen.

Die Öffnung des Schweizer Arbeitsmarktes war ein „natürliches Experiment“

In der Forschungsliteratur wurde die sukzessive Öffnung des Schweizer Arbeitsmarkts in den Jahren 2004 und 2007 bereits als „natürliches Experiment“ genutzt, um die Auswirkungen eines regionalen Arbeitsangebotsschocks – also einer abrupten und massiven Veränderung des Arbeitskräfteangebots in einer Region – auf die betroffenen Gebiete innerhalb und außerhalb der Schweiz zu analysieren.

Diese Studien untersuchen sowohl die Effekte auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in den Grenzregionen (etwa eine Studie von Andreas Beerli und anderen von 2021) als auch speziell auf den Ausbildungsmarkt. Zu letzteren zählen die Studien von Manuel Aepli und Andreas Kuhn aus dem Jahr 2021 sowie von Uschi Backes-Gellner und anderen von 2023. Demnach hat die Grenzöffnung nicht nur die Beschäftigungsstruktur, sondern auch das Ausbildungsangebot und die Ausbildungsbereitschaft von Firmen beeinflusst.

Verstärkt wurde diese Entwicklung durch die unerwartete und drastische Aufwertung des Schweizer Frankens im Laufe des Jahres 2011, der erste sogenannte Frankenschock. Zwischen April und August 2011 wurde der Franken um mehr als 25 Prozent aufgewertet, was schließlich am 6. September 2011 zu einer plötzlichen Kopplung des Franken an den Euro führte, um die Schweizer Wirtschaft und insbesondere die Exportindustrie nicht zu gefährden. Hierzu legte die Schweizerische Nationalbank einen Mindestkurs von 1,20 für den Euro gegenüber dem Franken fest – ein gegenüber den Vorjahren deutlich höheres Niveau.

Dadurch verstärkte sich der bestehende Lohnunterschied zwischen der Schweiz und Deutschland. Zugleich verringerte dieser Schritt die Volatilität der Wechselkurse und reduzierte damit die Unsicherheit im grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt (wie in einer Studie von Oliver Schlenker von 2024 angemerkt). Im Jahr 2015 wurde diese Währungskopplung wieder aufgehoben, was eine erneute Aufwertung des Franken auslöste, den zweiten Frankenschock.

Im Vergleich zur Grenzöffnung, die über Jahre hinweg eine nachhaltige und strukturelle Veränderung des Arbeitsangebots durch erhöhte Fachkräftemobilität zur Folge hatte, stellte der Währungsschock eine kurzfristige, unerwartete wirtschaftliche Disruption dar, der ab einer gewissen Zeit eine Stabilisierungsphase folgte. Dies veränderte sowohl die Wettbewerbsbedingungen für deutsche Unternehmen in der Grenzregion als auch die Einkommensverhältnisse der Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Die Frage ist, inwiefern damit Auswirkungen auch auf den Ausbildungsmarkt verbunden waren.

Der Frankenschock von 2011 könnte verschiedene Effekte auf den Ausbildungsmarkt in den deutschen Grenzregionen gehabt haben

Auf der Nachfrageseite könnten Unternehmen in der deutschen Grenzregion, insbesondere im Handels- und Dienstleistungssektor, von der gestiegenen Kaufkraft der Schweizer profitieren, was zu einem stärkeren Wachstum dieser Branchen führen würde. Denn die Aufwertung des Schweizer Franken macht deutsche Produkte für Konsumentinnen und Konsumenten aus der Schweiz billiger, was tendenziell die Nachfrage nach deutschen Produkten und Dienstleistungen steigert.

Laut einer 2015 erschienenen Studie von Thomas Rudolph und anderen der Universität St. Gallen nahm die Zahl der Ausfuhrscheine allein zwischen 2011 bis 2014 um 40 Prozent zu. Mit einem Ausfuhrschein können sich Schweizerinnen und Schweizern die in Deutschland gekaufte Ware in die Schweiz ausführen und sich die Mehrwertsteuer erstatten lassen. Drogerieartikel, Lebensmittel und Bekleidung sind hierbei besonders beliebt. Dieses Wachstum könnte die Nachfrage nach Auszubildenden erhöhen, da diese Branchen traditionell stark auf Fachkräfte mit einer dualen Ausbildung ausgerichtet sind.

Gleichzeitig lohnte sich durch die Aufwertung des Schweizer Franken das Pendeln in die Schweiz für Deutsche noch mehr. Eine erhöhte Abwanderung qualifizierter Fachkräfte in die Schweiz könnte deutsche Betriebe dazu veranlassen, vermehrt Auszubildende einzustellen, um diese Lücken zu schließen.

Dabei spielt auch eine antizipative Komponente eine Rolle: Unternehmen könnten erwarten, dass viele Fachkräfte langfristig in die Schweiz abwandern, und daher mehr Ausbildungsplätze anbieten, um künftigen personellen Engpässen vorzubeugen.

Allerdings ist auch der entgegengesetzte Effekt denkbar: Die zunehmende Abwanderung von Fachkräften in die Schweiz könnte Unternehmen dazu veranlassen, ihre Ausbildungsaktivitäten zu reduzieren, weil eine Übernahme nach Ende der Ausbildung weniger wahrscheinlich wird. Dies könnte die Nachfrage nach Auszubildenden drosseln. Der Gesamteffekt auf der Nachfrageseite ist somit theoretisch offen.

Schließlich könnte der Währungsschock die Schweizer Exportindustrie dazu veranlassen, einen Teil ihrer Beschäftigten aus Deutschland zu entlassen, die dann in ihrem Heimatland nach einer neuen Beschäftigung suchen. Dies könnte ebenfalls einen dämpfenden Effekt auf die Nachfrage der Betriebe nach Auszubildenden in den deutschen Grenzregionen haben, weil der Anreiz sinkt, drohenden Personalengpässen durch verstärkte Ausbildungsanstrengungen zu begegnen.

Höhere Verdienstchancen in der Schweiz könnten ebenfalls Effekte auf die Angebotsseite des Ausbildungsmarktes in der deutschen Grenzregion haben. Der Schweizer Arbeitsmarkt ist für viele Beschäftigte aus Deutschland auch beim Berufseinstieg aufgrund des höheren Lohnniveaus besonders attraktiv. Diese Perspektive könnte die Entscheidungen junger Menschen beeinflussen, eine duale Ausbildung gezielt in Berufen zu wählen, die in der Schweiz gefragt sind. Empirische Befunde hierfür finden sich in der bereits erwähnten Studie von Backes-Gellner und anderen aus dem Jahr 2023.

Dies könnte unter dem Strich dazu beitragen, dass die Zahl der Auszubildenden in den deutschen Grenzregionen insgesamt steigt. Das gilt jedenfalls dann, wenn die betroffenen Jugendlichen ansonsten auf eine Ausbildung verzichtet hätten, etwa zugunsten eines Studiums.

Allerdings könnten sich Personen in der Grenzregion direkt für eine Ausbildung in der Schweiz entscheiden, sofern sie ohnehin dort arbeiten möchten. Dies wiederum würde das Angebot an Auszubildenden in Deutschland drosseln. Der Effekt auf der Angebotsseite bleibt damit ebenfalls offen.

Es geht daher um eine empirische Antwort auf die Frage, wie die Verflechtungen mit dem Schweizer Arbeitsmarkt den Ausbildungsmarkt in der deutschen Grenzregion beeinflussen. Besonders interessiert dabei, ob diese Effekte eher nachfrageseitig oder eher angebotsseitig getrieben sind. Die nachfolgend dargestellten Befunde basieren auf einem Vergleich der Entwicklung in der Grenzregion mit den anderen Landesteilen von Baden-Württemberg (siehe Infokasten „Daten und Methoden“).

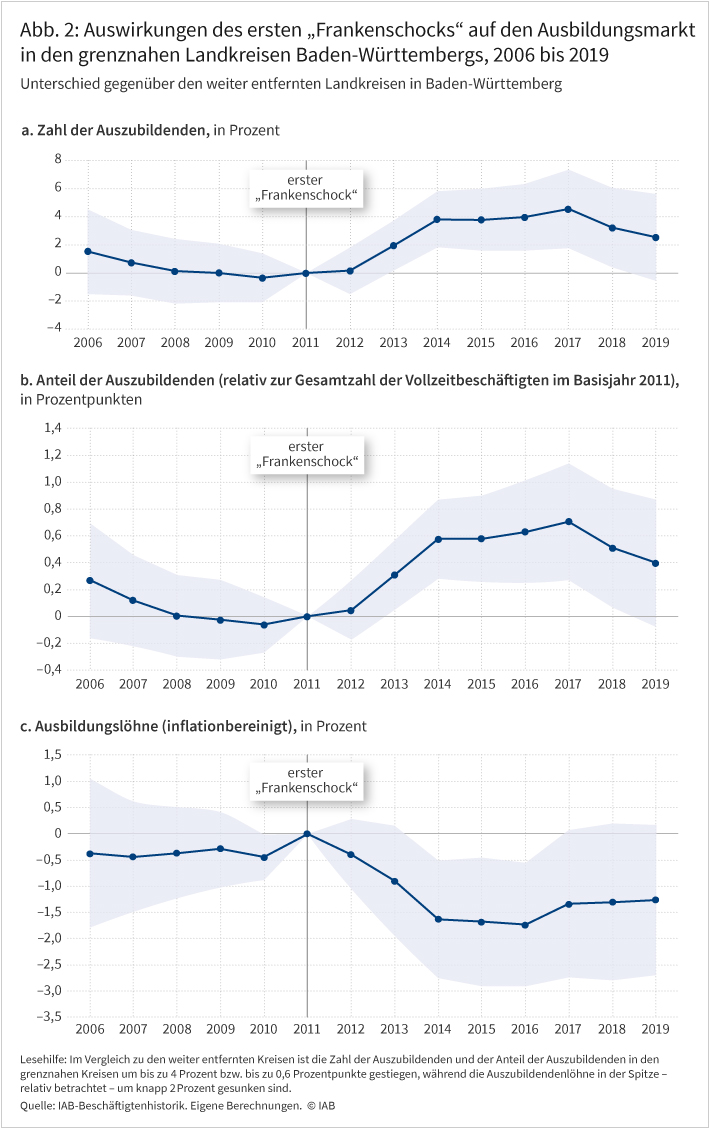

Der Anstieg der Zahl der Auszubildenden in den Grenzregionen geht mit sinkenden Ausbildungslöhnen einher

Tatsächlich hatte der Frankenschock von 2011 einen mit zeitlicher Verzögerung eintretenden signifikant positiven Einfluss auf die Zahl der Auszubildenden in den Grenzgebieten zur Schweiz (siehe Abbildung 2). Im Jahr 2013 war die Zahl der Auszubildenden im Vergleich zu den weiter entfernten Kreisen in Baden-Württemberg um 2 Prozent höher als 2011. Im Jahr 2014 und danach betrug der Anstieg sogar 4 Prozent.

Der relative Anteil der Auszubildenden an den Vollzeitbeschäftigten stieg ebenfalls deutlich um mehr als 0,5 Prozentpunkte an. Ausgehend vom ursprünglichen Anteil von 12,8 Prozent, entspricht dies einem relativen Zuwachs von etwa 3,9 Prozent.

Zudem führten die Entwicklungen nach dem Währungsschock zu einem Rückgang der Auszubildendenlöhne um knapp 2 Prozent, welcher bis 2019 nur zu einem kleinen Teil aufgeholt wurde. Eine mögliche Erklärung für diesen Lohnrückgang könnte ein sogenannter Reallokationseffekt sein. Reallokationseffekte beschreiben die Umverteilung von Ressourcen wie Arbeitskräften zwischen verschiedenen Branchen. Dies kann zu sinkenden Löhnen in einer Region führen, wenn Beschäftigte dort verstärkt Arbeit in niedrig vergüteten Sektoren aufnehmen.

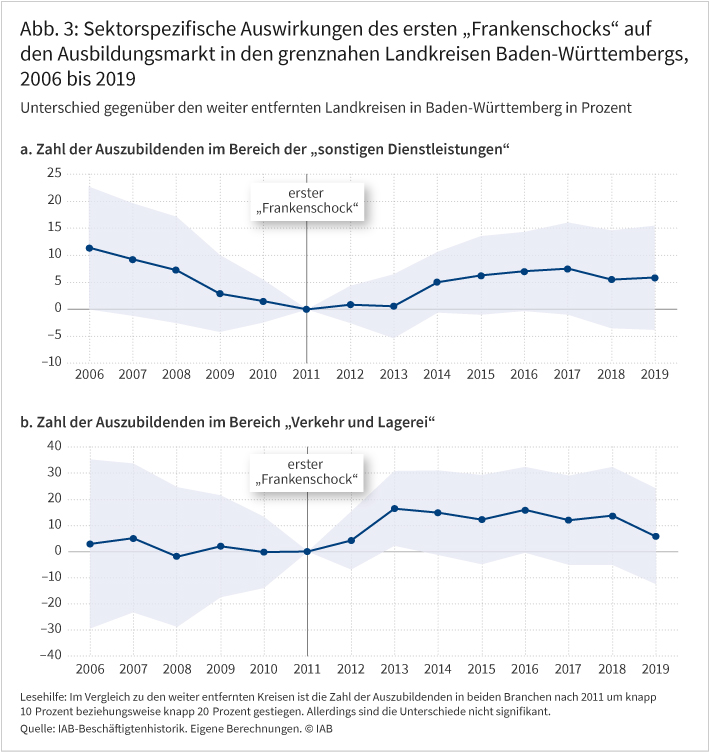

Ein Blick auf die Verteilung der gestiegenen Auszubildendenzahlen nach Branchen zeigt in den Grenzregionen für die Jahre nach 2011 eine leichte Zunahme in Bereichen wie „Sonstige Dienstleistungen“ (zum Beispiel Gesundheits- und Krankenpflege oder Hotelkaufleute) sowie „Verkehr und Lagerei“ (zum Beispiel Speditions- und Logistikkaufleute) (siehe Abbildung 3). Diese Sektoren zeichnen sich im Vergleich zu anderen Branchen durch ein eher niedriges Lohnniveau aus. Eine Verlagerung von Auszubildenden in diese Bereiche könnte somit die gesunkene Ausbildungsvergütung auf Kreisebene erklären (allerdings sind die Unterschiede nicht signifikant).

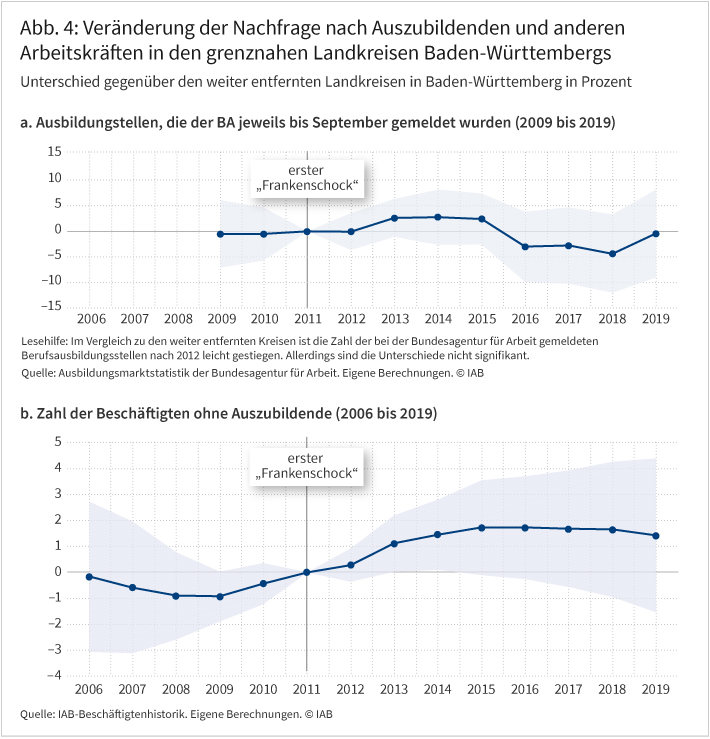

Die Arbeitsnachfrage in den deutschen Grenzregionen zur Schweiz ist nach 2011 insgesamt leicht gestiegen

Betrachtet man die bei der Bundesagentur für Arbeit registrierten offenen Ausbildungsstellen (siehe Abbildung 4a), so zeigt sich nach 2011 ein moderater Anstieg der zu besetzenden Stellen in den grenznahen Kreisen im Vergleich zu den weiter entfernten Landkreisen. Es gab also in dieser Zeit einen vermehrten Bedarf an Arbeitskräften. Dieser Trend erreichte seinen Höhepunkt während der Jahre 2013 bis 2015, kehrte sich danach aber um.

Zugleich gab es nach 2011 auch einen leichten Anstieg der Beschäftigung ohne Berücksichtigung von Auszubildenden von knapp 2 Prozent. Die Gesamtbeschäftigung in den Grenzregionen hat nach 2011 also überproportional zugenommen. Diese Indikatoren lassen vermuten, dass der Beschäftigungseffekt auf einen allgemeinen Anstieg der Arbeitsnachfrage in den deutschen Grenzregionen zurückgeführt werden kann.

Fazit

Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in den deutschen Grenzregionen zur Schweiz wird stark von den Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten in der Schweiz beeinflusst. Die Zahl der Grenzgängerinnen und Grenzgänger hat seit der schrittweisen Öffnung des Arbeitsmarktzugangs in die Schweiz seit 1999 stark zugenommen. Die Aufwertung des Franken hat zudem die Verdienstchancen für Menschen aus Deutschland, die in der Schweiz arbeiten, stark verbessert.

Dies wirkt sich in besonderer Weise auf die deutschen Grenzregionen aus. In den grenznahen Kreisen von Baden-Württemberg ist sowohl die Beschäftigung insgesamt als auch die Zahl der Auszubildenden seit 2011 stärker gestiegen als in den übrigen Landesteilen. Die vergleichsweise günstige Entwicklung bei der Zahl der Auszubildenden könnte zwei Faktoren geschuldet sein: sowohl den verbesserten Verdienstchancen als Fachkraft im Schweizer Arbeitsmarkt als auch den verbesserten Beschäftigungschancen in der deutschen Grenzregion zur Schweiz.

Der leichte Rückgang der durchschnittlichen Ausbildungsentlohnung legt nahe, dass Auszubildende eher bereit sind, niedriger bezahlte Ausbildungsplatzangebote anzunehmen, weil sich die Beschäftigungschancen nach Abschluss der Ausbildung verbessert haben. Gleichzeitig haben Betriebe in der Grenzregion ihre Ausbildungsstellenangebote ausgeweitet, um ihren Fachkräftebedarf trotz der zunehmenden Abwanderung in die Schweiz zu decken.

Als generelle Schlussfolgerung ist festzuhalten, dass Verbesserungen in den Beschäftigungs- und Verdienstchancen im Ausland auf der anderen Seite einer Grenze durchaus positive Rückwirkungen auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in Inland aufweisen kann. Konkret kann ein Brain-Drain somit mit positiven Effekten der Migration im Inland einhergehen.

Daten und Methoden

Zentrale Datenquelle der Analyse ist die Beschäftigtenhistorik (BeH) des IAB, die tagesgenaue Informationen zu sozialversicherungspflichtiger und geringfügiger Beschäftigung enthält.

Die Analyse umfasst alle Beschäftigten mit einer Beschäftigungsepisode in Baden-Württemberg zwischen 2006 und 2019. Auf Basis der Längsschnittdaten wurde ein jährlicher Paneldatensatz zum Stichtag 1. September erstellt, wobei Informationen zum Ausbildungsmarkt auf Landkreisebene aggregiert wurden. Betrachtet werden ausschließlich Ausbildungen im Rahmen des dualen Ausbildungssystems. Informationen über schulische Ausbildungen sind in der BeH nicht enthalten.

Für die Analyse nutzen wir die Methode der Differenz-von-Differenzen-Ereignisstudie (Event Study), um die Auswirkungen eines Ereignisses auf eine Zielgröße zu quantifizieren. Dabei werden eine betroffene Treatment- und eine unbeeinflusste Kontrollgruppe über die Zeit verglichen. Der Unterschied in den Entwicklungen beider Gruppen vor und nach dem Ereignis wird als kausaler Effekt interpretiert, unter der Annahme, dass sich beide Gruppen ohne das Ereignis ähnlich entwickelt hätten.

Unsere Analyse konzentriert sich auf Baden-Württemberg und untersucht die Auswirkungen des Frankenschocks 2011. Die Treatment-Landkreise umfassen Gebiete, die ausgehend von ihrem Kreismittelpunkt maximal 60 Minuten Pendeldistanz mit dem Auto bis zum nächsten Schweizer Grenzübergang entfernt liegen. Die Kontrollgruppe umfasst alle anderen Landkreise in Baden-Württemberg außer Stuttgart.

Zur Kontrolle zeitinvarianter Einflüsse und regionaler Unterschiede verwenden wir Landkreis- und Jahres-Fixe-Effekte. Dadurch können wir kausale Effekte des Währungsschocks präzise isolieren. Untersucht werden folgende Zielgrößen: Zahl der Auszubildenden, relativer Anteil der Auszubildenden, Ausbildungsgehalt, Zahl der Ausbildungsstellen sowie die Gesamtzahl der Angestellten ohne Auszubildende.

In aller Kürze

- Die Zahl der Beschäftigten, die in Deutschland leben und in der Schweiz arbeiten, ist seit der Öffnung des Schweizer Arbeitsmarkts 2004 kontinuierlich gestiegen.

- Der Großteil dieser Grenzgänger und Grenzgängerinnen stammt aus grenznahen Landkreisen.

- Der erste Frankenschock im Jahr 2011, also der starker Wechselkursanstieg des Schweizer Franken gegenüber dem Euro, führte zu einer teils signifikanten Zunahme von Beschäftigung und Auszubildenden in den deutschen Grenzregionen zur Schweiz.

- Ein leichter Rückgang der Ausbildungsentlohnung bei gleichzeitiger Ausweitung der Ausbildungsstellen deutet auf eine höhere Akzeptanz niedrigerer Löhne hin.

Literatur

Aepli, Manuel; Kuhn, Andreas (2021): Open labor markets and firms’ substitution between training apprentices and hiring workers. Labour Economics, 70, 101979.

Backes-Gellner, Uschi; Neuber-Pohl, Caroline; Pregaldini, Damiano; Dummert, Sandra; Pfeifer, Harald (2023): How negative labor supply shocks affect training in firms: Lessons from opening the Swiss-German border. IZA Discussion Paper No. 16652.

Beerli, Andreas; Ruffner, Jan; Siegenthaler, Michael; Peri, Giovanni (2021): The abolition of immigration restrictions and the performance of firms and workers: Evidence from Switzerland. American Economic Review, 111 (3), S. 976–1012.

Buch, Tanja; Carstensen, Jeanette; Hamann, Silke; Otto, Anne; Seibert, Holger; Sieglen, Georg (2020): Grenzpendler aus dem Ausland: Immer mehr Beschäftigte in Deutschland mit ausländischem Wohnort. IAB-Kurzbericht Nr. 9.

Rudolph, Thomas; Nagengast, Liane; Nitsch, Frauke (2015): Einkaufstourismus Schweiz 2015 – Eine Studie zu den aktuellen Entwicklungen des Einkaufstourismus. Universität St. Gallen, Forschungszentrum für Handelsmanagement.

Schlenker, Oliver (2024): The Deadly Consequences of Labor Scarcity: Evidence from Hospitals.

Bild: Tobias Arhelger/stock.adobe.com;

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250521.01

Fitzenberger, Bernd; Holleitner, Julia; Illing, Hannah (2025): Die starke Aufwertung des Franken zeigte deutliche Effekte auf den Arbeits- und Ausbildungsmarkt in der deutschen Grenzregion zur Schweiz, In: IAB-Forum 21. Mai 2025, https://iab-forum.de/die-starke-aufwertung-des-franken-zeigte-deutliche-effekte-auf-den-arbeits-und-ausbildungsmarkt-in-der-deutschen-grenzregion-zur-schweiz/, Abrufdatum: 24. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Bernd Fitzenberger

- Julia Holleitner

- Hannah Illing

Prof. Bernd Fitzenberger, PhD, ist Direktor des IAB und Professor für Quantitative Arbeitsökonomik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Prof. Bernd Fitzenberger, PhD, ist Direktor des IAB und Professor für Quantitative Arbeitsökonomik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Julia Holleitner ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe des Direktors und Stipendiatin im Graduiertenprogramm am IAB.

Julia Holleitner ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe des Direktors und Stipendiatin im Graduiertenprogramm am IAB. Dr. Hannah Illing ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe des Direktors am IAB.

Dr. Hannah Illing ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe des Direktors am IAB.