19. Mai 2025 | Serie „Bürgergeld“

Die Grundsicherung nach der Bürgergeld-Reform – erste Antworten, aber noch viele offene Fragen

Philipp Ramos Lobato , Sebastian Bähr , Sarah Bernhard , Kerstin Bruckmeier , Martin Dietz , Magdalena Köppen , Torsten Lietzmann , Andreas Mense , Christopher Osiander , Stephanie Prümer , Maximilian Sommer , Jürgen Wiemers , Katja Wolf

Mit der Bürgergeld-Reform wurde eine Vielzahl an Änderungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende beschlossen. Drei Ziele standen im Vordergrund:

- Erstens sollte die nachhaltige Arbeitsmarktintegration und Qualifizierung der Leistungsberechtigten gestärkt werden. Dazu wurde der Vermittlungsvorrang ausgesetzt und die monetären Anreize für die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung gestärkt.

- Zweitens sollte die soziale Absicherung beim erstmaligen Bezug von Bürgergeld erhöht werden, indem Karenzzeiten für die Prüfung von Vermögen und Wohnkosten eingeführt wurden.

- Drittens sollte die Reform die Zusammenarbeit von Jobcentern und Bürgergeldberechtigten auf eine vertrauensvolle Basis stellen. Dazu wurden die bis dato geltenden Sanktionsregelungen entschärft, die Eingliederungsvereinbarung durch einen nicht länger sanktionsbewehrten Kooperationsplan abgelöst und ein Schlichtungsverfahren etabliert, um bei Unstimmigkeiten zwischen Jobcenter-Beschäftigten und Leistungsberechtigten zu vermitteln, die bei der Erstellung und Fortschreibung des Kooperationsplans auftreten.

Das Bürgergeld-Gesetz wird im Rahmen der Wirkungsforschung nach § 55 Abs. 1 SGB II (Sozialgesetzbuch II) wissenschaftlich evaluiert. In rund zwanzig Einzelprojekten werden der Eingliederungs- und Beratungsprozess, die Arbeitsmarktübergänge sowie die arbeitsmarktpolitische Förderung untersucht. Als empirische Basis fungieren Prozessdaten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit und Befragungsdaten, darunter insbesondere das Haushaltspanel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung (PASS), die IAB-Online-Personenbefragung „Arbeit und Leben in Deutschland“ (IAB-OPAL) sowie die Online-Jobcenter-Befragung zum Bürgergeld (OnJoB). Letztere wurde eigens zur Evaluation der Bürgergeld-Reform ins Leben gerufen. Ausführliche Informationen zu seinem Evaluationsprogramm hat das IAB im IAB Forschungsbericht 6/2023 veröffentlicht.

Im Folgenden wird ein Überblick über die bislang vorliegenden Befunde der Bürgergeldevaluation geboten. Die Ergebnisse der Wirkungsanalysen und von tiefergehenden Untersuchungen einzelner Reformelemente folgen mit dem für Ende 2026 vorgesehenen Endbericht der Evaluation.

Die Bürgergeld-Reform setzt aus Sicht einer Mehrheit in der Bevölkerung und in den Jobcentern die falschen Impulse

Das Bürgergeld-Gesetz dürfte zu den kontroversesten Sozialreformen der letzten Jahre zählen. Insbesondere die SPD als eine der Hauptinitiatoren sah in der Reform einen grundlegenden Kurswechsel hin zu einem System, das weniger auf Kontrolle und Sanktionen setzt, sondern stärker auf Förderung, Qualifizierung und individuelle Unterstützung. Mit der Einführung des Bürgergelds, so formulierte es etwa Andrea Nahles im Jahr 2019 als damalige Parteivorsitzende der SPD, stelle man „das System und den Geist dahinter wieder vom Kopf auf die Füße“.

Demgegenüber warnten und warnen die Kritiker*innen insbesondere aus der CDU/CSU vor einer Abkehr vom Prinzip des Förderns und Forderns. Das Bürgergeld, so die Quintessenz der Reformkritik, biete zu generöse Leistungen und fordere zu wenig Mitwirkung von den Leistungsberechtigten ein – und schaffe damit falsche Anreize. Entsprechend zählen die Erhöhung der Regelleistung, die großzügigere Vermögenprüfung während der Karenzzeit und die Entschärfung der Sanktionsregelungen zu den zentralen Kritikpunkten. Das zeigen Matthias Diermeier und Koautoren in einer 2023 publizierten Analyse, die auf der der Auswertung von Social-Media-Daten und einer Personenbefragung basiert.

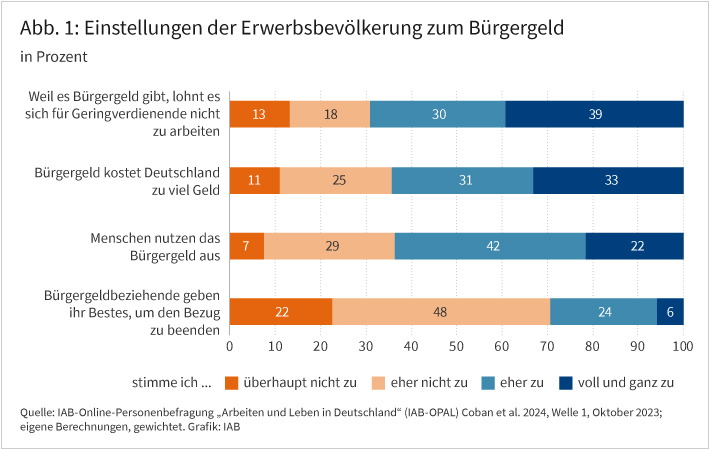

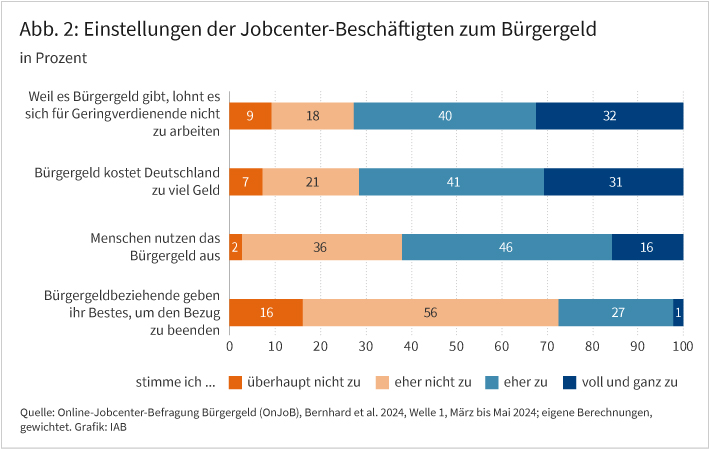

Die Befragungsergebnisse des IAB weisen eine ähnliche Tendenz auf. Demnach vertreten 70 Prozent der Erwerbsbevölkerung (eher) die Auffassung, dass es sich im Bürgergeld finanziell nicht lohne, eine Beschäftigung aufzunehmen (siehe Abbildung 1). Unter den Beschäftigten der Jobcenter sind es sogar noch etwas mehr (siehe Abbildung 2).

Mit knapp 64 Prozent beziehungsweise 62 Prozent ist eine Mehrheit beider Gruppen zudem der Meinung, dass die staatliche Unterstützung von den Leistungsberechtigten ausgenutzt würde. Dazu passt, dass lediglich knapp 30 Prozent der Erwerbsbevölkerung und 28 Prozent der Jobcenter-Beschäftigten die Auffassung vertreten, dass Leistungsberechtigte ihr Bestes geben, um den Leistungsbezug zu überwinden.

Das Urteil der Erwerbstätigen fällt erwartungsgemäß kritischer aus als dasjenige der betroffenen Leistungsbeziehenden. Während 73 Prozent der Beschäftigten der Meinung sind, dass sich die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit mit dem Bürgergeld nicht mehr lohnt, vertreten nur knapp 40 Prozent der Leistungsbeziehenden diese Auffassung.

Allerdings handelt es sich um eine Querschnittsanalyse. Über die Zustimmungswerte zu diesen Aussagen aus der Zeit vor Einführung der Bürgergeld-Reform gibt es keine Erhebungen. Die erhobenen Einschätzungen bilden also nicht unbedingt die Einschätzungen zur Bürgergeld-Reform an sich ab. Womöglich wäre eine Befragung vor der Reform zu ähnlichen Ergebnissen gekommen.

Wissenschaftliche Analysen legen zudem nahe, dass sich finanzielle Anreize und die Erwerbsbeteiligung von Bürgergeldbeziehenden in der Realität deutlich komplexer darstellen, als es der öffentlichen Meinung entspricht (lesen Sie dazu einen aktuellen Beitrag von Kerstin Bruckmeier und anderen im IAB-Forum).

Hier ist auch zu berücksichtigen, dass sich gleichzeitig mit der Bürgergelderhöhung die finanziellen Anreize durch steigende Löhne im Niedriglohnsektor – man denke an die starke Mindestlohnerhöhung 2022 – verbessert haben. Allerdings hat die wirtschaftliche Schwäche seit Ende 2022 die Einstellungschancen deutlich reduziert (lesen dazu auch den Debattenbeitrag von Bernd Fitzenberger im IAB-Forum).

Eine erste Makroanalyse zu dieser Frage hat Enzo Weber 2024 veröffentlicht. Seine Ergebnisse legen in der Tat einen negativen Effekt der Reform auf Arbeitsmarktübergänge nahe. Allerdings waren die Arbeitsaufnahmen von Leistungsberechtigten bereits vor Inkrafttreten der Reform rückläufig, weshalb auch von einem Einfluss externer Faktoren ausgegangen werden muss. Neben den Nachwehen der Covid-19-Pandemie dürfte hierzu die schlechte wirtschaftliche Lage gehören, die bereits seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine andauert.

Von den zahlreichen Reformelementen heben die Jobcenter die Förderangebote für Langzeitarbeitslose als besonders sinnvoll hervor

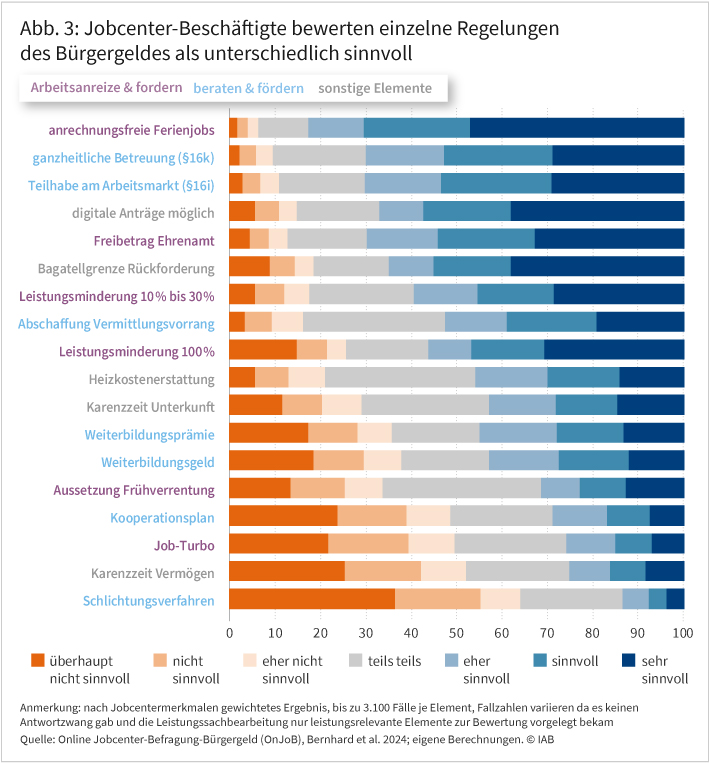

Mit dem Bürgergeld-Gesetz wurden zahlreiche Einzeländerungen beschlossen. Diese betreffen unter anderem die Berechnung des Bürgergelds, die Anrechnung von Einkommen und Vermögen, den Beratungs- und Vermittlungsprozess, die Höhe und Dauer von Leistungsminderungen sowie die Förderinstrumente. Die Beschäftigten in den Jobcentern bewerten die Gesetzesänderungen sehr unterschiedlich, wie Sarah Bernhard und Co-Autoren in einem 2024 im IAB-Forum erschienenen Beitrag zeigen.

Als besonders sinnvoll bewerten die Jobcenter hochspezialisierte Angebote wie das ganzheitliche Coaching sowie die Entfristung des Förderinstruments „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (siehe Abbildung 3). Gleiches gilt für Reformelemente, die auf eine Vereinfachung der Verwaltungsvorgänge zielen. Auch die Abschaffung des Vermittlungsvorrangs, der die Jobcenter stärker auf Nachhaltigkeitskriterien bei der Arbeitsvermittlung verpflichten soll, bewertet die Mehrheit als sinnvoll.

Deutlich kritischer fällt die Bewertung anderer Reformelemente aus. Dazu gehören der Kooperationsplan, das Schlichtungsverfahren sowie die Karenzzeiten für Wohnen und Vermögen. Auch die befristete Aussetzung zur vorzeitigen Inanspruchnahme von Rentenleistungen halten die meisten Jobcenter-Beschäftigten für nicht sinnvoll (anders als bislang sind Leistungsberechtigte, die das 63. Lebensjahr vollendet haben, nicht mehr verpflichtet, Altersrente mit Abschlägen zu beantragen).

Den Kooperationsplan und das Schlichtungsverfahren sehen die Jobcenter mehrheitlich skeptisch

Die Einwände gegen den Kooperationsplan und das Schlichtungsverfahren gelten dabei zwei Elementen, die beide dem zentralen Reformziel dienen, die Beratung der Leistungsberechtigten kooperativer zu gestalten.

Vor allem die ablehnende Haltung gegenüber dem Kooperationsplan ist überraschend, löst dieser doch die von Seiten der Jobcenter in der Vergangenheit vielfach kritisierte Eingliederungsvereinbarung ab. Diese sei zu umfangreich und aufgrund ihres juristischen Stils für die meisten Leistungsberechtigten nur schwer verständlich gewesen, fassen Sarah Bernhard und Monika Senghaas in einem 2021 im IAB-Forum publizierten Beitrag zentrale Kritikpunkte der Jobcenter-Beschäftigten zusammen.

Der Kooperationsplan dagegen bietet den Integrationsfachkräften viele Gestaltungsfreiheiten. Im Unterschied zur Eingliederungsvereinbarung ist dieser jedoch nicht rechtsverbindlich. Kommen Leistungsberechtigten einer Vereinbarung aus dem Kooperationsplan nicht nach, können die Jobcenter erst nach einer weiteren rechtsverbindlichen Aufforderung zur Mitwirkung eine Leistungsminderung anordnen. Ob dieser Punkt für die ablehnende Einschätzung des Kooperationsplans ausschlaggebend ist, müssen jedoch weitergehende Analysen im Rahmen der Bürgergeldevaluation zeigen.

Wie der Kooperationsplan ist auch das Ergebnis des Schlichtungsverfahrens nicht rechtsverbindlich. Es soll immer dann zum Einsatz kommen, wenn Integrationsfachkraft und Leistungsberechtigte Unstimmigkeiten bei der Erstellung oder Fortschreibung des Kooperationsplans nicht allein ausräumen können.

Die fehlende Rechtsverbindlichkeit könnte ein Grund für die zurückhaltende Bewertung der Jobcenter sein, schlussfolgern Magdalena Köppen und Sarah Bernhard in einem aktuellen Beitrag für das IAB-Forum. Einen weiteren Grund sehen die IAB-Wissenschaftlerinnen in der Neuartigkeit des Instruments und den fehlenden Erfahrungen damit. Das Schlichtungsverfahren muss sich erst in der Praxis erst bewähren.

Deutlich sinnvoller als Kooperationsplan und Schlichtungsverfahren bewerten die Jobcenter-Beschäftigten die im Bürgergeld nach wie vor prinzipiell möglichen Leistungsminderungen. Diese wurden mit dem Bürgergeld zwar entschärft, aber nicht gänzlich abgeschafft. So wird die Möglichkeit von Kürzungen der Regelleistung im Mittel als „eher sinnvoll“ eingestuft (siehe Abbildung 3). Dies gilt sowohl für Leistungsminderungen von 10 bis 30 Prozent, trifft aber auch auf die Möglichkeit einer vollständigen Leistungsminderung zu.

Diese eher positive Bewertung von potenziellen Leistungsminderungen spiegelt letztlich die breite Unterstützung des Fordern-Prinzips unter den Jobcenter-Beschäftigten wider. Ihnen zufolge ist es die Möglichkeit der Leistungsminderung, welche die Mitwirkungspflichten der Leistungsberechtigten verbindlich werden lassen, so Monika Senghaas und andere im IAB-Kurzbericht 5/2020.

Die Karenzeit „Vermögen“ spielt in der Praxis nur eine geringe Rolle – anders als die Karenzzeit „Wohnen“

Mit dem Bürgergeld-Gesetz wurde ebenfalls geregelt, dass Vermögen im ersten Jahr des Leistungsbezugs nur bei erheblicher Höhe für die Sicherung des Lebensunterhalts eingesetzt werden muss. Zusätzlich werden die „kalten“ Wohnkosten in dieser Zeit in voller Höhe übernommen, auch wenn sie über der lokalen Angemessenheitsgrenze liegen. Die Heizkosten sind hingegen von der Neuregelung nicht erfasst.

Diese Regelung, deren Vorläufer aus der Zeit der Covid-19-Pandemie stammt, soll soziale Härten beim Übergang in den Bürgergeldbezug vermeiden und es den Betroffenen ermöglichen, sich voll auf die Arbeitsuche zu konzentrieren.

Die Mehrheit der Erwerbspersonen, die an der Befragung IAB-OPAL teilgenommen haben, befürwortet, dass auch höhere Ersparnisse im ersten Jahr des Bürgergeldbezugs nicht zur Existenzsicherung herangezogen werden müssen. Das zeigt der kürzlich erschienene IAB-Forschungsbericht 14/2025 von Kerstin Bruckmeier und anderen. Bei Bürgergeld-Berechtigten ist dieser Anteil allerdings etwas höher als bei den Befragten ohne Bürgergeldbezug (69 versus 58%). Demgegenüber sehen die Jobcenter-Beschäftigten die Karenzzeit ‚Vermögen‘ mehrheitlich eher kritisch (siehe Abbildung 3).

Die Autor*innen führen diese Bewertung darauf zurück, dass die Vermögensfreibeträge während der Karenzzeit dem Gerechtigkeitsempfinden vieler Jobcenter-Beschäftigten widersprechen. Auch die geringe Praxisrelevanz der Regelung dürfte eine Rolle spielen. So geben nur 2 Prozent der in IAB-OPAL befragten Bürgergeldbeziehenden Ersparnisse ihres Haushalts an, bei denen sie von der Karenzzeitregel profitieren würden.

Den Angaben der Jobcenter-Beschäftigten zufolge wurden pro Leistungssachbearbeiter*in im letzten Monat weniger als zwei Neuanträge bearbeitet, bei denen die Karenzzeit für die Vermögensprüfung relevant war. Und nur in weniger als einem Fall wurde das Bürgergeld mit Ende der Karenzzeit aufgrund zu hoher Vermögensbestände verweigert.

Außerhalb des Bürgergeldes hingegen besitzt immerhin ein kleiner Teil der Erwerbsbevölkerung Ersparnisse in einer Höhe, die während der Karenzzeit noch zum Leistungsbezug führen würden. Allerdings liegt bei höheren Vermögenswerten im Haushalt zumeist keine Bedürftigkeit im Sinne des SGB II vor, wie Berechnungen des IAB-Mikrosimulationsmodells zeigen, das sich auf Daten des Sozio-oekonomischen Panels stützt.

Von einer Abschaffung der Karenzzeit Vermögen wären daher nur geringe Auswirkungen zu erwarten. Spürbarer im Hinblick auf die Zahl der potenziell Anspruchsberechtigten wäre hingegen eine Rückkehr zu geringeren Vermögensfreibeträgen, wie sie beim vormaligen Arbeitslosengeld II galten.

Dagegen ist die Karenzzeit Wohnen der 2025 publizierten Studie von Sebastian Bähr und anderen zufolge in vielen Fällen von praktischer Relevanz. Sie verhindert aus Sicht der Jobcenter-Beschäftigten temporär die Einleitung von Kostensenkungsverfahren und ermöglicht so den Verbleib in der aktuellen Wohnung.

Die große Bedeutung des Themas bestätigen auch Befragungen von Leistungsberechtigten. So artikulieren Bürgergeld-Haushalte, deren Wohnkosten über der Angemessenheitsgrenze liegen, und Haushalte mit Kindern besonders große Sorgen vor dem Verlust der eigenen Wohnung.

Hinsichtlich ihrer politischen Ziele beurteilen die Jobcenter-Beschäftigten beide Karenzzeiten ähnlich. Die Mehrheit der Befragten ist sich einig, dass die Regelung den sozialen Abstieg verzögert und soziale Härten vermeidet. Eine Stärkung der Arbeitsanreize oder eine Fokussierung auf die Arbeitsuche erwarten sie sich von diesen Änderungen hingegen nicht. Eine der maßgeblichen politischen Begründungen für die Einführung der Karenzzeitregelungen halten sie folglich für nicht stichhaltig.

Nach Einschätzung der Jobcenter verbessert die Bürgergeld-Reform die Arbeitsmarktchancen von älteren Leistungsberechtigten kaum

Von der Einführung des Bürgergelds sollen auch ältere Leistungsberechtigte profitieren. Damit wird eine Teilgruppe von Bürgergeldbeziehenden in den Blick genommen, deren Bestand in den letzten Jahren nicht nur in absoluten Zahlen gestiegen ist, sondern auch relativ zu den jüngeren Leistungsberechtigten.

Um die Arbeitsmarktchancen älterer Leistungsberechtigter zu verbessern, wurde mit dem Bürgergeld-Gesetz die Pflicht zur vorzeitigen Inanspruchnahme von Rentenleistungen nach § 12a SGB II temporär ausgesetzt. Zudem sollen Leistungsberechtigte über 58 Jahren wieder arbeitslos gemeldet und damit aktiv in die Vermittlung einbezogen werden.

In der Vergangenheit war beides nicht der Fall, wenn das Jobcenter ihnen innerhalb eines Jahres keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung anbieten konnte. Die entsprechende Regelung in § 53a SGB II wurde mit dem Bürger-geld-Gesetz gestrichen.

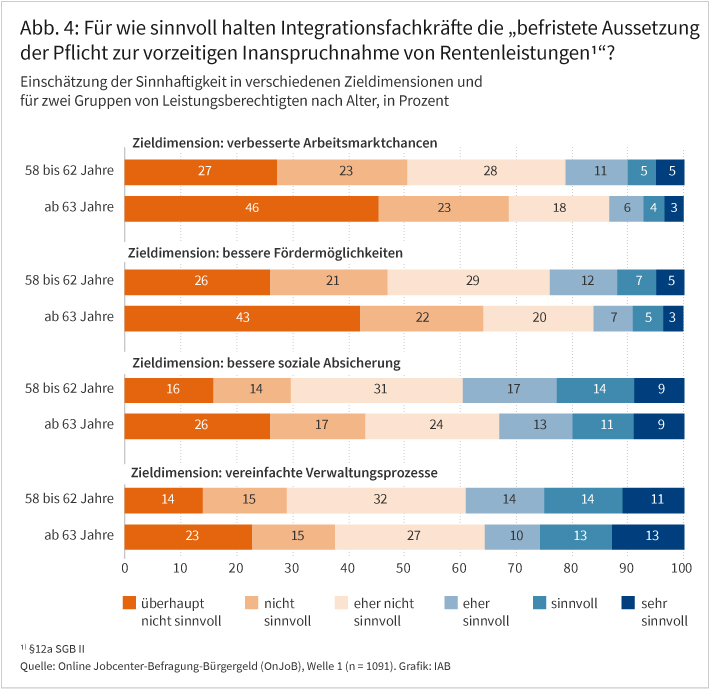

Ob sich dadurch die Arbeitsmarktchancen älterer Leistungsberechtigter verbessern, müssen die Wirkungsanalysen erst zeigen. Die Ergebnisse der Jobcenter-Befragung stimmen jedoch wenig optimistisch. Auf die Frage, ob die genannten Gesetzesänderungen die Arbeitsmarktchancen dieser Zielgruppe, deren arbeitsmarktpolitische Förderung, deren Absicherung sowie die entsprechenden Verwaltungsprozesse im Jobcenter verbessern, äußern sich die Befragten mehrheitlich skeptisch (siehe Abbildung 4).

Anders als von der Politik intendiert, sehen die Jobcenter-Beschäftigten mit der temporären Aussetzung von § 12a SGB II mehrheitlich also keine Verbesserung der Arbeitsmarktchancen älterer Leistungsberechtigter. Etwas positiver fallen die Einschätzungen zur sozialen Absicherung und zur Verwaltungsvereinfachung aus.

Bemerkenswert ist weiterhin, dass die Bewertung aller Ziele für die Altersgruppe der über 63-Jährigen, die mit der befristeten Aussetzung von § 12a SGB II verbunden waren, negativer ausfällt als für die 58- bis 62-Jährigen.

Fazit

Das Bürgergeld-Gesetz ist dem Selbstanspruch nach eine sehr ambitionierte Reform – und zugleich höchst umstritten. Kritisiert wird vor allem, dass im Bürgergeld kaum Arbeitsanreize für die Leistungsberechtigten bestünden und deren Mitwirkung aufgrund entschärfter Sanktionsregelungen nicht wirksam eingefordert werden könne.

Die Kritik am Bürgergeld ist in ihrer Schärfe jedoch ebenso überzogen wie die Erwartungen, die mit der Reform verbunden waren. Zu diesem Ergebnis kommen Jan Gellermann und Koautoren in einer aktuellen Analyse. Vor allem aber ist die Kritik bislang empirisch nicht umfassend belegt.

Die Analyse von Enzo Weber deutet zwar auf rückläufige Arbeitsaufnahmen im Jahr 2023, also nach der Reform, hin. Dies ist jedoch kein abschließender Beleg für einen anhaltenden Fehlanreiz des Bürgergelds. So dürften auch die ungünstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen nicht unwesentlichen Einfluss haben. Zudem könnte sich hier die mit der Reform initiierte Priorisierung einer nachhaltigen Integrationsstrategie auswirken, da diese – wenn überhaupt – erst mittelfristig greifen kann.

Die anderen Forschungsergebnisse liefern ebenfalls keine Evidenz für oder gegen die unterstellten Fehlanreize. Sie offenbaren jedoch eine skeptische Grundhaltung nennenswerter Teile der Jobcenter-Beschäftigten gegenüber der Stoßrichtung der Reform und mancher Einzelelemente, etwa gegenüber dem Kooperationsplan, dem Schlichtungsverfahren oder den Karenzzeiten. Die Jobcenter-Beschäftigten bewerten die im Bürgergeld nach wie vor prinzipiell möglichen Leistungsminderungen weiterhin als deutlich sinnvoller.

Positiv bewerten sie hingegen jene Änderungen, die sich an eher arbeitsmarktferne Leistungsberechtigte richten und eine umfassende Unterstützung versprechen, etwa die Entfristung von „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ und das ganzheitliche Coaching. Denn die Politik hat damit den von den Jobcentern artikulierten Ergänzungsbedarf des Förderangebots der Grundsicherung aufgegriffen.

Die bislang vorliegenden Evaluationsergebnisse liefern erste Einsichten zur Bewertung der Reform. Vertiefte Analysen ihrer Umsetzung und Wirkung stehen hingegen noch aus. Für eine Gesamtbewertung der Reform ist es daher zu früh. Abzuwarten bleibt, inwieweit diese für die politische Ausgestaltung der Grundsicherung noch von Relevanz sein wird.

In ihrer gegenwärtigen Fassung dürften Teile der Bürgergeld-Reform nicht mehr lange Bestand haben. In der aktuellen Legislaturperiode soll das Bürgergeld zur „neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende“ umgestaltet werden. Darauf haben sich CDU/CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag verständigt. Damit ist vor allem die Forderung verbunden, die Arbeitsvermittlung wieder zu priorisieren und auf fehlende Mitwirkungsbereitschaft mit schärferen Sanktionen zu reagieren.

In aller Kürze

- Das Bürgergeld-Gesetz ist im Jahr 2023 in zwei Stufen in Kraft getreten. Die Gesetzesänderungen sollen die Beratungsqualität erhöhen, Neuzugänge in die Grundsicherung besser absichern und die Arbeitsvermittlung stärker auf Nachhaltigkeitskriterien verpflichten.

- Das Bürgergeld-Gesetz war und ist eine dem Selbstanspruch nach sehr ambitionierte Reform, aber zugleich höchst umstritten. Die Kritik ist in ihrer Schärfe jedoch ebenso überzogen wie die Erwartungen, die mit der Reform verbunden waren.

- Die bislang vorliegenden Forschungsergebnisse liefern keine abschließende Evidenz für die Fehlanreize, für die die Reform kritisiert wird.

- Sie dokumentieren jedoch eine ambivalente Haltung der Jobcenter-Beschäftigten und der Erwerbsbevölkerung gegenüber der Stoßrichtung der Reform und mancher Einzelelemente.

- Tiefergehende Analysen zu zentralen Reformelementen stehen noch aus. Der Abschlussbericht wird Ende 2026 vorliegen.

Literatur

Bähr, Sebastian; Mense, Andreas; Wolf, Katja (2025): Kosten der Unterkunft im Bürgergeld: Erste Befunde zur Karenzzeit Wohnen. In: IAB-Forum, 3.4.2025.

Beckmann, Fabian; Heinze, Rolf G.; Schad, Dominik; Schupp, Jürgen (2024): Erfahrungsbilanz Bürgergeld: Jobcenter-Beschäftigte sehen kaum Verbesserungen. DIW-Wochenbericht Nr. 17.

Bernhard, Sarah; Nützel, Ulf-Michael; Osiander, Christopher; Ramos Lobato, Philipp; Zins, Stefan (2024): OnJoB: Die Online-Jobcenter-Befragung Bürgergeld. IAB-Forschungsbericht Nr. 17.

Bernhard, Sarah; Osiander, Christopher; Ramos Lobato, Philipp (2024): Jobcenter-Beschäftigte finden die verschiedenen Elemente des Bürgergeldes unterschiedlich sinnvoll. In: IAB-Forum, 18.11.2024.

Bernhard, Sarah; Senghaas, Monika (2021): Eingliederungsvereinbarungen im Jobcenter schaffen Verbindlichkeit, aber die Mitwirkungspflichten dominieren. In: IAB-Forum, 7.7.2021.

Bruckmeier, Kerstin; Coban, Mustafa; Fitzenberger, Bernd; Hohmeyer, Katrin; Sommer, Maximilian; Wiemers, Jürgen (2025): Macht Bürgergeld Arbeit unattraktiv? In: IAB-Forum, 17.3.2025.

Bruckmeier, Kerstin; Sommer, Maximilian; Bernhard, Sarah; Wiemers, Jürgen (2025): Bewertung und Relevanz der Karenzzeit beim Vermögen im Bürgergeld. IAB-Forschungsbericht Nr. 14.

Coban, Mustafa; Baisch, Benjamin; Distler, Christine; Schwarz, Stefan; Trappmann, Mark; Weik, Jonas Aljoscha; Wenzig, Claudia; Wilden, Hanna; Zins, Stefan (2024): IAB-OPAL: Mit dem neuen Online-Panel schneller zu belastbaren Befunden kommen. In: IAB-Forum, 11.11.2024.

Diermeier, Matthias; Engler, Jan Felix; Schäfer, Holger (2023): Zu viel oder zu wenig Reform? Die öffentliche Verhandlung des Bürgergelds. IW-Trends. Vierteljahrsschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung. Köln.

Fitzenberger, Bernd (2024): Warum die aktuelle Bürgergelddebatte nicht die richtigen Schwerpunkte setzt. In: IAB-Forum, 11.3.2024.

Gellermann, Jan; Penz, Reinhard; Ramos Lobato, Philipp (2025): Wo steht die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach der Bürgergeld-Reform? In: Wirtschaftsdienst, Jg. 105, H. 1.

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) (2023): Bürgergeld-Reform: Evaluationsprogramm des IAB. IAB-Forschungsbericht Nr. 6

Köppen, Magdalena; Bernhard, Sarah (2025): Das Schlichtungsverfahren soll Uneinigkeiten zwischen Jobcentern und Bürgergeld-Berechtigten frühzeitig klären. In: IAB-Forum, 19.5.2025.

Nahles, Andrea (2019): „Wir lassen Hartz IV hinter uns“. Andrea Nahles im RND-Interview.

Weber, Enzo (2024): The dovish turnaround: Germany’s social benefit reform and job findings. In: Journal of policy analysis and management.

Bild: Robert Kneschke/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250519.02

Ramos Lobato, Philipp; Bähr, Sebastian; Bernhard, Sarah; Bruckmeier, Kerstin; Dietz, Martin; Köppen, Magdalena; Lietzmann, Torsten; Mense, Andreas; Osiander, Christopher; Prümer, Stephanie; Sommer, Maximilian; Wiemers, Jürgen; Wolf, Katja (2025): Die Grundsicherung nach der Bürgergeld-Reform – erste Antworten, aber noch viele offene Fragen, In: IAB-Forum 19. Mai 2025, https://iab-forum.de/die-grundsicherung-nach-der-buergergeld-reform-erste-antworten-aber-noch-viele-offene-fragen/, Abrufdatum: 27. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Philipp Ramos Lobato

- Sebastian Bähr

- Sarah Bernhard

- Kerstin Bruckmeier

- Martin Dietz

- Magdalena Köppen

- Torsten Lietzmann

- Andreas Mense

- Christopher Osiander

- Stephanie Prümer

- Maximilian Sommer

- Jürgen Wiemers

- Katja Wolf

Dr. Philipp Ramos Lobato ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stabsstelle Forschungskoordination am IAB.

Dr. Philipp Ramos Lobato ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stabsstelle Forschungskoordination am IAB. Sebastian Bähr ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Forschungsbereichen „Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ und „Regionale Arbeitsmärkte“ am IAB.

Sebastian Bähr ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Forschungsbereichen „Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ und „Regionale Arbeitsmärkte“ am IAB.  Dr. Sarah Bernhard ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“ am IAB.

Dr. Sarah Bernhard ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“ am IAB. Dr. Kerstin Bruckmeier leitet die Forschungsgruppe „Grundsicherungsbezug und Arbeitsmarkt“ am IAB.

Dr. Kerstin Bruckmeier leitet die Forschungsgruppe „Grundsicherungsbezug und Arbeitsmarkt“ am IAB.  Dr. Martin Dietz ist Leiter der Stabsstelle Forschungskoordination am IAB.

Dr. Martin Dietz ist Leiter der Stabsstelle Forschungskoordination am IAB. Magdalena Köppen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Stabsstelle Forschungskoordination am IAB.

Magdalena Köppen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Stabsstelle Forschungskoordination am IAB. Dr. Torsten Lietzmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe „Grundsicherungsbezug und Arbeitsmarkt“ am IAB.

Dr. Torsten Lietzmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe „Grundsicherungsbezug und Arbeitsmarkt“ am IAB. Dr. Andreas Mense ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Regionale Arbeitsmärkte“ am IAB.

Dr. Andreas Mense ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Regionale Arbeitsmärkte“ am IAB. Dr. Christopher Osiander ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stabsstelle Forschungskoordination am IAB.

Dr. Christopher Osiander ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stabsstelle Forschungskoordination am IAB.  Dr. Stephanie Prümer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe "Grundsicherungsbezug und Arbeitsmarkt" am IAB.

Dr. Stephanie Prümer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe "Grundsicherungsbezug und Arbeitsmarkt" am IAB. Dr. Maximilian Sommer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe „Grundsicherungsbezug und Arbeitsmarkt“ am IAB.

Dr. Maximilian Sommer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe „Grundsicherungsbezug und Arbeitsmarkt“ am IAB. Jürgen Wiemers ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe „Grundsicherungsbezug und Arbeitsmarkt“ am IAB.

Jürgen Wiemers ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe „Grundsicherungsbezug und Arbeitsmarkt“ am IAB. Dr. Katja Wolf ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Regionale Arbeitsmärkte“ am IAB.

Dr. Katja Wolf ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Regionale Arbeitsmärkte“ am IAB.