15. Mai 2025 | Arbeitslosigkeit

Die Erwartungen in den Bürgergeldbonus haben sich nicht erfüllt

Im Rahmen der Bürgergeldreform wurden zwei Instrumente zur Stärkung des finanziellen Anreizes für die Aufnahme einer Weiterbildungsmaßnahme im Sozialgesetzbuch (SGB) II aufgenommen: das sogenannte Weiterbildungsgeld und der Bürgergeldbonus. Im Gegensatz zum Bürgergeld selbst, das zum 1. Januar 2023 das bisherige Arbeitslosengeld II ablöste, wurden diese beiden Instrumente mit etwas zeitlicher Verzögerung Anfang Juli 2023 eingeführt. Im Rahmen der Haushaltsgesetzgebung für das Jahr 2024 wurde der Bürgergeldbonus bereits zum 28. März 2024 wieder abgeschafft. Das Weiterbildungsgeld ist dagegen weiterhin Teil des Förderportfolios im SGB II.

Mit dem Weiterbildungsgeld in Höhe von 150 Euro pro Monat werden Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung zur Erreichung eines Abschlusses gefördert. Demgegenüber richtete sich der Bürgergeldbonus auf Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, die keinen Abschluss zum Ziel hatten und eine Dauer von mindestens acht Wochen aufwiesen. Förderfähig waren darüber hinaus Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, Maßnahmen in der Vorphase einer assistierten Ausbildung sowie Maßnahmen für besonders schwer zu erreichende Jugendliche.

Beim Bürgergeldbonus handelte es sich wie beim Weiterbildungsgeld um eine Pflichtleistung. Wer an einer förderfähigen Maßnahme teilnahm, hatte also Anspruch auf eine finanzielle Förderung, beim Bürgergeldbonus waren es 75 Euro pro Teilnahmemonat.

Gleichzeitig sind die zugrundeliegenden Maßnahmen Ermessensleistungen. Ein höherer finanzieller Anreiz, eine solche Maßnahme aufzunehmen, muss sich daher selbst bei gestiegener Nachfrage nicht unbedingt in höheren Teilnahmezahlen niederschlagen, wenn die Jobcenter nicht bereit oder finanziell in der Lage sind, diese Maßnahmen öfter einzusetzen.

Auf der Basis von administrativen Daten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (siehe Infokasten „Daten“) lässt sich untersuchen, ob sich Hinweise für einen positiven Effekt der Einführung des Bürgergeldbonus auf die Eintrittszahlen in die entsprechenden Maßnahmen finden lassen. Darüber hinaus wurde analysiert, ob die Reform zu Veränderungen in den Charakteristika der Teilnehmenden geführt hat. Es wäre ja möglich, dass die Anreize – selbst bei gleichbleibenden Teilnahmezahlen – dazu führen, dass sich die Zusammensetzung der Geförderten ändert. Die Ergebnisse werden nachfolgend dargestellt.

Es ergibt sich kein Hinweis auf gesteigerte Teilnahmezahlen

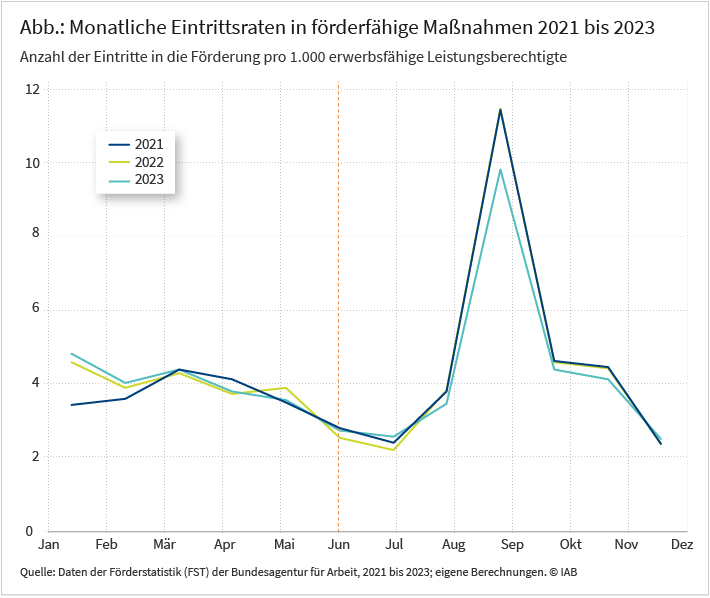

In der Abbildung sind die monatlichen Eintrittsraten in förderfähige Maßnahmen in den Jahren 2021, 2022 und 2023 zu sehen. Eintrittsraten sind hier definiert als die Anzahl der Eintritte in die Förderung pro 1.000 erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Die Jahre 2021 und 2022 dienen dabei als Referenz, um die Entwicklung und Höhe der Eintrittsraten über die letzten Jahre vor Einführung des Bürgergeldes und des Bürgergeldbonus abzuschätzen. Eine starke Abweichung der Eintrittszahlen im zweiten Halbjahr 2023 im Vergleich zu den Vorjahren kann dabei als Hinweis auf eine mögliche Wirkung der Förderung verstanden werden.

In den ersten sechs Monaten der drei Jahre sind die Eintrittsraten nahezu identisch. Die kleinen Abweichungen im ersten Quartal 2021 im Vergleich zum ersten Quartal 2022 und 2023 dürften an den (Nach-)Wirkungen der Covid-19-Pandemie gelegen haben. Insgesamt deutet diese sehr ähnliche Entwicklung darauf hin, dass die Eintritte einem relativ stabilen Trend folgen. Der Ansatz, die Eintrittszahlen der Vorjahre als Vergleichszahlen für das Jahr 2023 heranzuziehen, sollte also keine größeren Verzerrungen mit sich bringen.

Betrachtet man die jeweilige Entwicklung der Eintrittsraten in der zweiten Jahreshälfte, sieht man erneut, dass die Kurven sehr ähnlich verlaufen. Allerdings sind die Unterschiede hier größer als in der ersten Jahreshälfte. Waren die Eintrittsraten im Juli 2023 nur wenig höher als in den Jahren 2021 und 2022, so lagen sie von August bis Dezember 2023 relativ deutlich unter denen der Jahre 2021 und 2022. In der Spitze, also im September, lag der Unterschied bei etwa 1,7 Eintritten pro 1.000 erwerbsfähige Leistungsberechtigte.

Hätte der Bürgergeldbonus einen positiven Effekt auf die Eintritte in förderfähige Maßnahmen gehabt, hätte man das gegenteilige Ergebnis erwartet. Insgesamt legen die Zahlen also nahe, dass der Bürgergeldbonus keine solche positive Wirkung entfalten konnte.

Da die Analyse im Kern auf einem Vorher-Nachher-Vergleich beruht, könnten neben dem Bürgergeldbonus auch andere Faktoren die Entwicklung der Eintrittsraten beeinflussen. Beispielsweise könnte die mit der Einführung des Bürgergeldes verbundene Verringerung der Sanktionsmöglichkeiten seitens der Jobcenter einen Effekt auf die Teilnahme an Maßnahmen gehabt haben.

Eine geringere Sanktionswahrscheinlichkeit könnte die Bereitschaft zur Teilnahme verringert haben. Dann wäre aber bereits vor Juli 2023 ein Rückgang der Eintrittszahlen im Vergleich zu den Vorjahren zu erwarten gewesen – was jedoch nicht beobachtet wurde (siehe Abbildung).

Ein weiterer Faktor, welcher den Vergleich zwischen den Jahren unabhängig von der Einführung des Bürgergeldbonus beeinflussen könnte, ist die Zuwanderung von ukrainischen Geflüchteten nach Deutschland. Denn sie gelten sofort als schutzberechtigt und erhalten daher, wenn sie auf Unterstützung angewiesen sind, von Anfang an Bürgergeld oder Sozialhilfe. Um zu prüfen, ob diese Entwicklungen Auswirkungen auf die Befunde haben, wurden alle Untersuchungen auch unter Ausschluss ukrainischer erwerbsfähiger Leistungsberechtigter durchgeführt. Die Ergebnisse ändern sich dadurch nur minimal.

Die Zusammensetzung der Gruppe der Geförderten verändert sich kaum

Vergleicht man die Struktur der Teilnehmenden nach verschiedenen Merkmalen zwischen den Monaten September bis Dezember der Jahre 2021 bis 2023 (siehe Tabelle), zeigen sich in diesem Zeitraum nur geringfügige Veränderungen. Das mittlere Alter der Geförderten liegt 2021 bei 29,7 Jahren. 2022 und 2023 ist es mit 30,8 Jahren und 31,8 Jahren etwas höher. Der Anteil geförderter Frauen variiert ebenfalls leicht: Er beträgt 44,2 Prozent im Jahr 2021, steigt 2022 auf 45,5 Prozent und 2023 auf 47,9 Prozent.

Auch der Anteil der Teilnehmenden ohne Berufsabschluss bleibt auf einem hohen Niveau, wenngleich mit einem leichten Rückgang von 66,1 Prozent im Jahr 2021 über 63,7 Prozent im Jahr 2022 auf 60,3 Prozent im Jahr 2023. Der Anteil der Geförderten mit deutscher Staatsbürgerschaft beträgt 76,9 Prozent im Jahr 2021, sinkt 2022 auf 73,4 Prozent und 2023 auf 72,6 Prozent.

Die mittlere Dauer der Arbeitslosigkeit liegt 2021 bei 3,9 Monaten, sinkt 2022 auf 3,6 Monate und steigt 2023 wieder auf 4,3 Monate. Der Anteil schwerbehinderter Teilnehmender bleibt 2021 wie 2022 bei 5,7 Prozent und fällt 2023 auf 4,3 Prozent. Alle Unterschiede in der Merkmalsverteilung zwischen den Jahren, bis auf den konstanten Anteil an schwerbehinderten Teilnehmenden zwischen 2021 und 2022, sind statistisch signifikant.

Insgesamt zeigen sich also nur kleinere Veränderungen bezüglich der Zusammensetzung der Teilnehmenden im Jahr der Förderung verglichen mit den Vorjahren. Dies deutet eher auf stabile Trends in der Zusammensetzung hin als auf einen maßgeblichen Effekt durch die Einführung des Bürgergeldbonus.

Zwei Veränderungen folgen allerdings keinem solchen Trend. Zum einen weicht der Anteil an schwerbehinderten Personen im Jahr 2023, also dem Jahr der Einführung des Bürgergeldbonus, maßgeblich von den Jahren 2021 und 2022 ab, denn er ist deutlich gesunken. Diese Entwicklung steht im Gegensatz zu den Erwartungen hinsichtlich der Wirkung des Bürgergeldbonus, da dieser ebenfalls berufliche Weiterbildungen im Reha-Bereich (SGB IX) förderte.

Zum anderen ist die mittlere Arbeitslosigkeitsdauer der Teilnehmenden nach dem Rückgang von 2021 auf 2022 im Jahr 2023 wieder gestiegen. Dies könnte ein möglicher Hinweis auf eine Wirkung des Bürgergeldbonus auf die Zusammensetzung der Teilnehmenden sein. In der Gesamtbetrachtung gibt es hierfür jedoch keine eindeutige Evidenz.

Fazit

Eingeführt im Zusammenhang mit der Bürgergeldreform, sollte der Bürgergeldbonus zusätzliche Anreize für erwerbsfähige Leistungsberechtigte schaffen, Weiterbildungsangebote der Jobcenter wahrzunehmen, um so die Chancen auf eine Integration in den Arbeitsmarkt und auf eine stabile Beschäftigung zu erhöhen.

Die hier präsentierten Befunde zeigen jedoch, dass der Bürgergeldbonus keine belegbar positive Wirkung auf die Eintrittszahlen in die geförderten Maßnahmen entfaltet hat. Eine mögliche Erklärung könnte der Rückgang der verfügbaren Mittel für Eingliederungsleistungen im SGB II sein: Sie blieben 2021 und 2022 nahezu konstant, sanken aber im Jahr 2023 von rund 4,5 auf etwa 4,2 Milliarden Euro.

Zudem könnte die gerade 2022 und 2023 relativ hohe Inflation die finanziellen Spielräume weiter verringert haben. Die verfügbaren Mittel wurden allerdings in keinem dieser beiden Jahre zu mehr als 91,3 Prozent ausgeschöpft, wie die Statistik der Bundesagentur für Arbeit ausweist. Die finanzielle Situation der Jobcenter hat also vermutlich keine entscheidende Rolle dafür gespielt, dass der Bürgergeldbonus sich nicht positiv auf die Eintrittszahlen in geförderte Maßnahmen ausgewirkt hat.

Darüber hinaus lässt sich keine eindeutige Evidenz dafür finden, dass durch den Bürgergeldbonus andere Personengruppen als zuvor erreicht wurden. Es könnte sich deshalb bei den Förderfällen nach Einführung des Bürgergeldbonus größtenteils um potenzielle Mitnahmen gehandelt haben. Demnach hätten die Geförderten auch ohne den Bürgergeldbonus in Höhe von 75 Euro an den betrachteten Maßnahmen teilgenommen.

Ein Mitnahmeeffekt liegt indes erst dann vor, wenn die Förderung nicht zu einer Verringerung der Abbrecherquoten in den geförderten Maßnahmen führt oder keine Verbesserung der nachfolgenden Beschäftigungschancen bewirkt. Letzteres konnte jedoch nicht überprüft werden, da noch keine Daten über die tatsächliche Teilnahmedauer und über den Erwerbsstatus nach Beendigung der Teilnahme vorlagen.

Auf Basis der hier präsentierten Ergebnisse lässt sich allerdings festhalten: Der Bürgergeldbonus scheint unter den gegebenen Umständen – womöglich auch wegen der kurzen Verfügbarkeit und des vermutlich geringen Bekanntheitsgrades der Förderung – eher nicht dazu beigetragen zu haben, etwaige Qualifikationsdefizite erwerbsfähiger Leistungsberechtigter zu reduzieren.

In aller Kürze

- Der Bürgergeldbonus wurde als Teil der Bürgergeldreform eingeführt, um Anreize für die Teilnahme an bestimmten Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen des SGB II zu schaffen. Er trat im Juli 2023 in Kraft und wurde bereits im März 2024 wieder abgeschafft.

- Ziel der Maßnahme war es, Personen im Rechtskreis des SGB II durch eine finanzielle Unterstützung von 75 Euro pro Teilnahmemonat für ausgewählte Weiterbildungsmaßnahmen anzuregen, in ihre Bildung zu investieren, um so eine nachhaltigere Arbeitsmarktintegration vor allem auch für jüngere Menschen zu erreichen.

- Die Analyse zeigt keine signifikante Zunahme der Teilnahmezahlen. Die monatlichen Eintrittsraten in förderfähige Maßnahmen waren 2023 im Vergleich zu den Jahren 2021 und 2022 sogar etwas rückläufig.

- Die Zusammensetzung der Gruppe der Teilnehmenden änderte sich nur geringfügig. Diese marginalen Veränderungen lassen sich nicht eindeutig auf die Einführung des Bürgergeldbonus zurückführen.

- Insgesamt weisen die Befunde darauf hin, dass der Bürgergeldbonus keine nennenswerte Wirkung auf die Teilnahmezahlen oder auf die Struktur der Gruppe der Teilnehmenden hatte.

- Offen bleibt, ob der Bürgergeldbonus womöglich eine Wirkung auf die Verbleibsquote in den geförderten Maßnahmen aufweisen kann, und ob dadurch die Beschäftigungschancen gesteigert werden können.

Daten

Die Analyse nutzt Daten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit zu arbeitsmarktpolitischen Instrumenten. Diese umfassen die Daten der Förderstatistik und beinhalten Informationen über Zugänge, Bestände und Abgänge im Zeitraum von Januar 2021 bis Dezember 2023.

Basierend auf dieser Datengrundlage wurden Maßnahmen ausgewählt, die mit dem Bürgergeldbonus gefördert wurden. Folgende Maßnahmen wurden hierbei berücksichtigt: Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) ohne Abschluss mit einer Dauer von mindestens acht Wochen, Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB), Maßnahmen in der Vorphase assistierter Ausbildungen (ASA) sowie Maßnahmen für schwer zu erreichende Jugendliche (FSEJ).

Literatur

Deutscher Bundestag (2024): Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024. BGBl. 2024 I Nr. 38 vom 12.2.2024.

Deutscher Bundestag (2020): Entwurf eines Zwölften Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze – Einführung eines Bürgergeldes. Gesetzentwurf der Bundesregierung, Drucksache 20/3873.

Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023): Arbeitsmarktpolitische Instrumente SGB II – Ausgaben und Teilnehmende. Statistik-Service Nordost der Bundesagentur für Arbeit.

Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022): Arbeitsmarktpolitische Instrumente SGB II – Ausgaben und Teilnehmende. Statistik-Service Nordost der Bundesagentur für Arbeit.

Bild: Robert Kneschke/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250515.01

Schiele, Maximilian; Tübbicke, Stefan (2025): Die Erwartungen in den Bürgergeldbonus haben sich nicht erfüllt, In: IAB-Forum 15. Mai 2025, https://iab-forum.de/die-erwartungen-in-den-buergergeldbonus-haben-sich-nicht-erfuellt/, Abrufdatum: 27. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Maximilian Schiele

- Stefan Tübbicke

Maximilian Schiele ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“ am IAB.

Maximilian Schiele ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“ am IAB. Dr. Stefan Tübbicke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“ am IAB.

Dr. Stefan Tübbicke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“ am IAB.